“信达雅”是翻译学理论,“母语高等教育”是语言学理论,本篇将提出大学语文自身的学科理论,这是本书的核心理论,当然仍只是作者个人的研究构想,真正的“一家之言”。

一、现代语文学科的逻辑起点

任何学科的理论研究,最重要的方法都应该是“逻辑与历史相统一”,这是马克思主义的重要方法。“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始”。要研究大学语文的学科性质,首先要找到历史的源头,这就是本书第一章我们详细梳理大学语文历史的原因,这里将对已经梳理的历史内容采用逻辑推理的研究。

按照第一章的研究,现代语文学科的源头应该是1904年的“癸卯学制”。这一年开始实行的新学制,是中国教育史上的一个转折点,在此之前,传统教育文史哲不分,整个是个“大语文”,“癸卯学制”开始分科教学,原来这个“大语文”里的内容,全部一一独立成科,我们看,《论语》是哲学,《史记》是历史,《水经注》是地理,《诗经》是文学……只要开设了哲学、历史、地理、文学诸科,这些内容就都有了归属,没有必要再重复开一门语文学科。所以“癸卯学制”中虽然还有一门相当于大学语文学科的“中国文学”(不是文科大学专业课的“中国文学”),但几乎说不出什么内容来,只有“练习各体文字”“兼考究历代文章流派”这样寥寥几个字。

那么为什么还能够存在呢?原来一门学科的存在,不但有内容方面的理由,还有形式训练方面的理由。传统“大语文”的内容天文地理文史哲经虽然全都独立成科了,但其语言文字听说读写的形式训练,还没有其他哪一门课可以承担,而这是无论哪一门课的学习都不可缺少的,所以“癸卯学制”的拟定者张之洞说:“中国文章不可不讲,自高等小学至大学,皆宜专设一门。”“癸卯学制”的重要文件《学务纲要》也强调:“学堂不得废弃中国文辞以便读古来经籍”。强调的虽然只是“经史”“经籍”,然而又有哪种学科的学习能离得开“中国文辞”呢?所以,在1904年诞生的现代学科系统里,保留了“中国文学”,也就是日后语文学科的地位。

但是任何学科都必须有内容和形式两个方面,语文学科的内容已经全部独立出去了,剩下语言文字听说读写的形式训练的任务不可能凭空进行,唯一的办法就是把已经独立出去的内容再“借”回来,以这些内容为“例子”,凭借这些“例子”进行语文听说读写方面的训练,这就是叶圣陶先生所提出的“例子说”和“凭借说”。

这样现代语文学科就又有了内容,但是和传统“大语文”的内容不同,在传统“大语文”里,内容的传授就是主要的教学目的,所以主要采用诵读记忆的方法,记住这些内容就可以了,即使有写作,也多为述而不作。而在现代语文学科中,内容的传授并非主要的目的,主要目的是凭借这些内容进行语文训练,通过训练具备了语文听说读写的能力,然后可以为其他学科的学习服务。本来内容决定形式,内容是主要矛盾方面,但是在现代语文学科,矛盾的主要方面和非主要方面发生了转换,这一特点,在一篇《文汇报》社论中说得最为清楚:

“内容决定形式”、“手段为目的服务”,这是写作的一般原则。就写文章说,语言文字确是手段,而不是目的;是形式,而不是内容。但是,在语文教学中,情形适得其反。学生在语文课上学习的主要就是掌握和运用语言文字这个“手段”;学会“手段”,恰恰成了语文教学的重要目的;语言文字这个“形式”恰恰成了语文教学的重要内容。

二、现代语文学科的形式与内容研究

现代语文学科百年历史中,许多语文学家都曾提出过语文学科应该以形式为主内容为副的观点,这里略举一些。

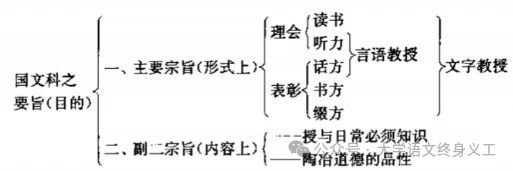

1905年两广初级师范简易科编写了一种《教授法》,对国文科“要旨”作如下图示:

稍后的研究者也多有这类图示,如蒋维乔的《各科教授法精义》(1909)、徐特立的《小学各科教授法》(1914)、孙本文的《中学校之读文教授》(1919)、仲九的《对于中等学校国文教授的意见》(1919)、樊平章的《新法国语教授案》(1920)、钱体纯的《教授法》(1920)、范寿康的《各科教授法》(1923)、黎锦熙的《新著国语教学法》(1924)等等。

除用图示,更多的则是以文字形式发表类似观点,如马鸣鸾在《教授法》(1921)中说:“惟国文教授,以形式方面为主要目的。如语法、读法、书法、作法,可谓同属于形式方面者也。”孟宪承在《初中国文之教学》(1924)中说:“国文科的训练,本注重思想的形式上,至于思想的内容,是要和各科联络,而受各科供给的。现在专重社会问题的讨论,是否不致反忽了形式上的训练,喧宾夺主,而失却国文科主要目的,很是一个问题。”阮真在《时代思潮与中学国文教学》(1930)中说:“近年教中学国文者多注重文章的内容与思想,而不注重文字的本身与文章的形式”,结果是“历来国文教学没有很好的成绩”。宋文瀚在《一个改良中学国文教科书的意见》(1931)中说:“国文科在学校的一般科程中,含有特殊的性质,不与其他各科相同。别的学科重在知识的传授;国文科重在传授知识的文字的运用的训练。别的学科重在内容实质的深究;国文科重在形式表现方法的探讨。”郑宗海在《教育方法必要论》(1935)中说:“国文之事,一部供欣赏之资,一部为行文之助,与其视为实质学科,无宁视为形式的学科。”夏丏尊在《学习国文的着眼点》(1936)中说:“我主张学习国文该着眼在文字的形式方面。就是说,诸君学习国文的时候,该在文字的形式方面去努力。”其后又在与叶圣陶联名的《关于〈国文百八课〉》(1936)中说:“这是一部侧重文章形式的书,书中所选取的文章,虽也顾到内容的纯正和性质的变化,但对于文章的处置,全从形式上着眼。”再有东屋的《对于国文选读注重实质与注重形式之意见》(1939)说:“学生练习国文,宜注重形式以求娴习作文之技术,而由国文求得其中所含各种事实以扩充知识次之。”于在春的《国文成绩考查述例》(1941)说:“语文教学只是一种工具或技术的授受,教学的‘内容’只应是表现方法的探讨,换句话说,只在帮助学习者了解怎样把内容(思想或情感)用形式(文字)来表现得恰如其分。”等等。

然而1949年以后这样的观点逐渐销声匿迹,或许“形式为主要目的”的说法不符合政治上的主流观点,容易被扣上“形式主义”的帽子,所以很少再有这样的声音了。直至进入21世纪,才又有人小心翼翼地重新提起这样的观点。钟启泉在《中外母语教材比较丛书》(2000)的序言中说:“语文学科是‘工具学科’。它是旨在发展学习其他学科所必需的知识、技能的学科。从这个意义上说,是‘形式训练’的学科。”同时立刻又补充说:“语文学科是‘人文学科’,或者用更专门的术语来说,是一种相对于‘形式学科’而言的‘内容学科’”。其后才渐渐出现更加大胆一些的说法,如刘国辉的《观照语言形式,回归语文教学本体——对一个老话题的再反思》(2009),介绍全国第七届青年教师阅读教学观摩活动达成的共识:必须由关注“语文内容”向关注“语文形式”转轨。阮祥毅的《语文学习切知:形式更决定内容》(2015)标题就很有挑战性,文章明确说:“语文是一门形式学科。这是语文区别于其他学科的本质所在。无论是哲学、政治、历史等人文学科,还是数、理、化等自然科学,无不借助语文这一载体形式表达其内容。语文是各门学科乃至整个文化的载体,这一点是没有疑义的。语文学科与其他学科的内容必然不同,否则,我们就无法将语文与其他学科区别开来。学习研究语言文字这一载体形式如何去恰当有效地表现所表达的对象,就是语文的内容。正是这一点,将语文与其他各门学科从本质上区别开来。除了这一点,语文还拿什么与其他学科区别开来呢?所以,语文的本质特征就是——它是一门形式学科。”

这些理论对不对呢?还需要实践检验,不过中小学语文的检验有一定难度,因为中小学分科并不彻底,譬如没有专门的文学课,也没有专门的中国传统文化课,这些内容自然仍保留在语文课里,成为语文课的重要内容,中小学学习时间长,也有条件这样做,所以语文是形式训练学科的特点在中小学语文课里并不那么突出,中小学语文课常常被上成不像语文课的课。而大学里分科细密,凡是想得到的内容,全都独立成科了,更不用说实施通识教育,动辄开出几百门上千门的选修课,假如大学语文仍然上成“内容课”,就必然和这些课的内容发生重复,从而导致大学语文课被取消。所以大学语文最应该坚持形式训练的特点,也最有可能体现形式训练的特点,一旦大学语文弄懂了这一点,不但可以更好地进行母语高等教育,还能反过来引导中小学语文走出误区,这就是马克思说的:“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。反过来说,低等动物身上表露的高等动物的征兆,只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。”